Page 70 - 1960

P. 70

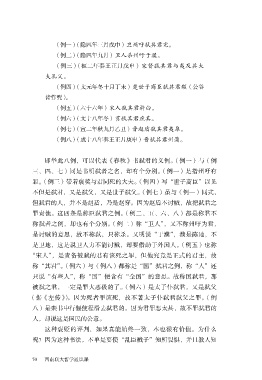

(例一)(隐四年三月戊申)卫州吁弑其君完。

(例二)(隐四年九月)卫人杀州吁于濮。

(例三)(桓二年春王正月戊申)宋督弑其君与夷及其大

夫孔父。

(例四)(文元年冬十月丁未)楚世子商臣弑其君頵(公谷

皆作髠) 。

(例五)(六十六年)宋人弑其君杵臼。

(例六)(文十八年冬)莒弑其君庶其。

(例七)(宣二年秋九月乙丑)晋赵盾弑其君夷皋。

(例八)(成十八年春王正月庚申)晋弑其君州蒲。

即举此八例,可以代表《春秋》书弑君的义例。(例一)与(例

三、四、七)同是书明弑者之名,却有个分别。(例一)是指州吁有

罪。(例三)带着褒奖与君同死的大夫。(例四)写“世子商臣”以见

不但是弑君,又是弑父,又是世子弑父。(例七)虽与(例一)同式,

但弑君的人,并不是赵盾,乃是赵穿。因为赵盾不讨贼,故把弑君之

罪责他。这四条是称臣弑君之例。(例二、五、六、八)都是称君不

称弑者之例,却也有个分别。(例二)称“卫人”,又不称州吁为君,

是讨贼的意思,故不称弑,只称杀。又明说“于濮”,濮是陈地,不

是卫地,这是说卫人力不能讨贼,却要借助于外国人。(例五)也称

“宋人”,是责备被弑的君有该死之罪,但他究竟是正式的君主,故

称“其君”。(例六)与(例八)都称是“国”弑君之例,称“人”还

只说“有些人”,称“国”便含有“全国”的意思。故称国弑君,那

被弑之君,一定是罪大恶极的了。(例六)是太子仆弑君,又是弑父

(据《左传》)。因为死者罪该死,故不著太子仆弑君弑父之罪。(例

八)是栾书中行偃使程滑去弑君的。因为君罪恶太甚,故不罪弑君的

人,却说这是国民的公意。

这种褒贬的评判,如果真能始终一致,本也很有价值。为什么

呢?因为这种书法,不单是要使“乱臣贼子”知所畏惧,并且教人知

50 西南联大哲学通识课