Page 31 - 1869

P. 31

角鼻龙科

8 m 10 m 12 m 14 m

特征与习性 最古老纪录 最新纪录

这类兽脚亚目恐龙的头部很大,一些头 安氏肉龙(Sarcosaurus andrewsi):生存 近锐颌龙(Genyodectes serus):生存于

顶长着骨冠,一些则没有。它们长着又大又 于早侏罗世(赫塘期,距今 2.013 亿〜 1.993 早白垩世晚期(阿普特期,距今 1.25 亿〜

平整的牙齿,呈刀锋形,短颈,前后肢各有 亿年),分布于泛大陆中北部(现英格兰), 1.13 亿年),分布于冈瓦纳古陆西南部(现

四指(趾),身体纤细或健壮。 它可能是一种原始角鼻龙。钩状安蒂克艾尔 阿根廷)。其特征是每个前上颌骨有四个牙

角鼻龙科是肉食性恐龙,它们从鸟吻类 足迹和皮鲁拉图斯安蒂克艾尔足迹年代相 齿,而角鼻龙只有三个。标本 TNM 03041

演化而来,是阿贝力龙超科的祖先。不同于 同,这些足迹的几个趾头比例与卡梅尔足迹 (现桑尼亚)和角鼻龙未定种(现乌兹别克

其他更强壮、无惧于掠食所带来的物理性损 群的趾头比例非常相似,据此推断这些足迹 斯坦)两者都发现于早白垩世晚期(阿尔布

伤的恐龙,长有非常华丽骨冠的角鼻龙科恐 群可能属于角鼻龙科。 期,距今 1.13 亿〜 1.005 亿年),它们可能

龙似乎不是无所畏惧的掠食者。 都属于角鼻龙类。

食性:肉食性,捕食小型动物和(或) 最奇异纪录

鱼类。 里阿斯柏柏尔龙(Berberosaurus 最早公布的种类

liassicus):生存于早侏罗世(现摩洛哥), 梅氏角鼻龙(在 1870 年被称为斑龙):生

时间范围

可能是一只古老的阿贝力龙类,但其牙齿的 存于晚侏罗世,分布于泛大陆中北部(现瑞

从早侏罗世到早白垩世晚期(距今 形态表明它属于角鼻龙类。 士)。它的信息仅基于一个前上颌骨的牙齿推

2.013 亿〜 1.13 亿年),从化石记录可知,它 测得出。

们生存了约 8 830 万年。

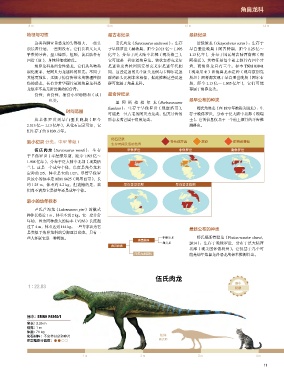

最小纪录 分类:中型 等级 I 化石记录 骨头或牙齿 足迹 前两者兼有

生存时间及活动范围

伍氏肉龙(Sarcosaurus woodi):生存 早侏罗世 中侏罗世 晚侏罗世

于早侏罗世(辛涅缪尔期,距今 1.993 亿〜

1.908 亿年),分布于泛大陆中北部(现英格

兰)。这是一个成年个体,长度是角鼻龙未

定种的 2/5,体重是它的 1/27。尽管早侏罗

世最小的标本是 IGM 6625(现墨西哥),长

约 1.25 m,体重约 4.2 kg,但遗憾的是,我 早白垩世早期 早白垩世晚期

们尚不清楚它是幼年还是成年个体。

最小的幼年标本

尹氏芦沟龙(Lukousaurus yini)的模式

种体长将近 1 m,体重不到 2 kg。它一定非常

年幼,因为同种最大的标本(V263)长度超

过了 4 m,体重达到 144 kg。一些专家认为它 最新公布的种类

是类似于角鼻龙科的兽脚亚目恐龙,另有一

些人怀疑它是一种鳄鱼。 柏柏尔龙 舒氏福斯特猎龙(Fosterovenator churei,

角鼻龙科

角鼻龙 2014):生存于晚侏罗世,分布于泛大陆西

角鼻龙类

北部(现美国怀俄明州)。它仅基于几个可

阿贝力龙超科 能是幼年角鼻龙科恐龙的标本推测得出。

伍氏肉龙

1 : 22.83 最小

纪录

标本: BMNH R4840/1

全长: 3.35 m

臀高: 1 m

体重: 71 kg

化石材料:不完整骨盆和碎片 幼体

体型推测可信度: 模式种

1 m 2 m 3 m 4 m

11